Новая система моды, или Реинжиниринг индустрии

Мода — это бренды и показы?

Большинство людей на вопрос о том, что такое мода, ответят: «Бренды и показы». И это не потому, что люди поверхностны, а потому, что именно так обычные люди взаимодействуют с модой. Сам продукт в индустрии моды собирается сотнями профессионалов и компаний, но до последнего времени большинству потребителей не было интересно, где произведена ткань или фурнитура. Люди контактировали с продуктом индустрии через «показы брендов» — самые эффективные бизнес-инструменты для создания отношений цепочки бизнесов с обществом (пиар). И тут очень важно понять, почему «бренды» и почему «показы». А для этого нужно понять, что такое ролевые модели.

Семантическая функция одежды в обществе: от варн к демонстрации

В эффективном сообществе индоариев и заселивших полмира их потомков одежда уже 3,5 тыс. лет носит не только защитную функцию, но и функцию социальной маркировки.

Кастовая система индоариев включала четыре варны: брахманы — жрецы, ученые, кшатрии — воины, вайшьи — земледельцы, ремесленники, торговцы, шудры — слуги. Само слово «варна» означает в том числе цвет, то есть мы видим цветовое кодирование социальной структуры. Эта структура устойчива, брахманы тысячелетиями заучивали веды, помнили наизусть эти стихи, социальные правила и ролевые модели.

Модерн перенес идеальный образ мира и человека из прошлого в постоянно ускользающее будущее. Индустриальная революция дала возможность производить много и быстро, а капитализм потребовал постоянного стимулирования сбыта — так возникла постиндустриальная экономика моды.

В современном мире я бы выделил два этапа. Первый — начало XX века, закрытый показ дизайнера для элитной группы. Второй — середина XX века, бренд со всеми медиаканалами, журналами, соцсетями — тоже демонстрация ролевых моделей, но уже на более современных носителях и в общемировом масштабе.

В начале XX века показ был почти единственным способом контакта со своей аудиторией, но после 1950-х, когда наступила постиндустриальная эра, показ стал транслироваться в фотографиях и видео и не просто соединять бренд с элитой, но и работать на широкие массы. Так появляются именитые дизайнеры (которых все знают благодаря СМИ). А брендами они становятся уже тогда, когда не только показ (эпоха до массовых медиа), но и любой другой жанр — фото, инсталляция, клип, фильм — становится носителем этой «ролевой модели».

Индустриальная и постиндустриальная

Экономика СССР была индустриальной (легкая промышленность), а мы как потребители жили уже в постиндустриальном мире и очень страдали без доступа к моде. Как только открылся занавес и мы подсмотрели немного, что такое постиндустриальная экономика, мы сразу начали копировать то, что, как нам казалось, и есть мода, то есть показы (о первых неделях моды, марках и журналах можно почитать тут).

Мы до сих пор копируем Неделю моды в Париже, не понимая, что показы и сама Неделя моды — это пиар-инструмент для усиления сотен бизнес-выставок и шоурумов, которые проходят в этот момент. Без собранной вместе индустрии недели моды не будут работать. Именно поэтому нигде в мире они и не работают, кроме четырех стран. И Московская неделя моды, к сожалению, тоже не является точкой сборки индустрии, потому что не обладает доверием главных модных брендов России.

Мы до сих пор копируем Неделю моды в Париже, не понимая, что показы и сама Неделя моды — это пиар-инструмент для усиления сотен бизнес-выставок и шоурумов, которые проходят в этот момент.

Профессиональный взгляд с соцсетями становится широким

Если для широкой аудитории мода — это бренды и показы, то для профессионалов это сотни партнеров по производственной цепочке, без которых невозможно произвести продукт и рассказать о нем.

Интерес к индустрии моды возникает повсеместно: сначала BoF, потом Vogue Business, в 2015 году мы с Beinopen и постепенно все другие российские издания стали писать о том, как производить моду, а не о том, как потреблять. Этот интерес закономерен: с развитием вестиментарной культуры мы все хотим не покупать, а создавать, быть частью креативной экономики. Значит, повсеместно возникает желание интегрировать красоту в окружающую жизнь и промышленность.

В России и развивающихся странах особая ситуация: рынок полностью в западных брендах. Еще недавно издатели глянца и владельцы концепт-сторов все в голос говорили, что российская мода невозможна, потому что нет ни вестиментарной культуры, ни производств. Но все начало меняться с развитием информационных технологий, которые изменили и способ покупки, и медиаканалы для вдохновения и подглядывания за успешными ролевыми моделями, а скоро в процессе четвертой промышленной революции полностью изменят и способ производства. И есть вероятность, что на смену 100 глобальным брендам придет 100 тысяч локальных со всего мира.

Четверая промышленная революция: техно, эко, социо

Это мощный массовый переход к новой индустрии, которая значительно больше локализована и с точки зрения производства (print-on-demand, производство по требованию, мелкооптовые производства на новых автоматизированных станках), и с точки зрения креатива (запрос на уникальность, локальность и этичность).

Разберем несколько факторов: экологический, технологический, социальный (культурный — разрушение глобализации).

Проще всего с технологическим: вместо показов (позже журналов) появились соцсети, которые дают нам ролевые модели для подражания, и онлайн-магазины. При этом прямо сейчас оцифровывается не только процесс покупки, но и процесс производства одежды (цифровые копии объектов и процессов производства).

Экологический аспект нового технологического уклада: мы вроде бы все еще верим, что можем спасти природу от вымирания. Для того ЕС создает Fashion Pact и зеленую сделку, а мы говорим о меморандуме о кооперации и манифестируем «новый люкс» как одежду, созданную по новым стандартам.

Социокультурный аспект: такие перемены, безусловно, меняют очень многое и в возможностях производства, и в возможностях рассказа о продукте. При этом важно понимать, что разрушение глобализации на самом деле не разрушение, а ее обогащение. Но, безусловно, сила глобальных брендов будет уменьшаться либо они превратятся в платформы, коллаборирующие со всеми. Будет расти сила локальных брендов. Мы это уже видим: люкс уходит в тихую роскошь, а разнообразие оказывается доступно скорее в Trend Island или на Авито, чем в ЦУМе.

Будущее — это не только люкс, который мы не перестанем любить, но и тысячи локальных марок. И самое интересное строится именно сейчас. Как марки будут производить, как люди будут их выбирать? Смогут ли локальные ролевые модели конкурировать с глобальными? Соцсети нового поколения — игровые, как с ними работать? Как будет работать магазин будущего, который знает все наши данные? И как мы туда уже все вместе двигаемся сейчас? Об этом можно поговорить в следующих материалах.

Мода — это индустрия, индустрия — это групповая стратегия, стандартизация

Советский Союз строил легпром, только чтобы одевать людей. Это было эффективно в закрытой экономике: легпром занимал 10% ВВП, а сейчас — 1%. На Западе в это время свободная конкуренция привела к профициту, профицит привел к трансформации легпрома в постиндустриальную экономику индустрии моды. Бизнесу стало важно не только производить вещь, но и рассказывать о ней, создавать бренд, то есть образ для подражания, ролевые модели, которые постоянно трансформируются и стимулируют покупки. Поэтому в России 1990-х, когда открылся рынок, при абсолютном непонимании постиндустриальной экономики была полностью разрушена система партнерств: образование не попадает в бизнес, легпром не попадает в индустрию моды, глянец считает, что мода неинклюзивна и не может партнериться с торговыми сетями. И если система моды так разрушена, то ее надо выстраивать заново. Для этого институциональные экономисты с кафедры экономики инноваций МГУ (Е.Б. Тищенко) совместно с учеными из МФТИ (проф. В.В. Кондратьев) предлагают современные методы — союзнические договорные модели, собранные в единой архитектуре модельно ориентированного системного ижиниринга.

А чтобы интегрироваться в такие партнерские стратегии, нам всем нужно учиться: уже на уровне вуза и техникума нам нужно понимать, что такое индустрия моды и как все вместе работают.

В 1990–2010-е, во время становления первых профессионалов, наше образование было построено по-старому: учили дизайнеров создавать коллекции и проводить показы. Но профессий в индустрии гораздо больше. Какая, например, самая оплачиваемая профессия в моде сейчас? Это не дизайнер, а продакт-менеджер. Все больше брендов понимают это, потому что если они растут, то испытывают огромный дефицит в профессиональных кадрах и осознают, что только им самим нужно создавать свой кадровый резерв. Рост бизнесов без этого невозможен.

Какая самая оплачиваемая профессия в моде сейчас? Это не дизайнер, а продакт-менеджер.

Современная растущая индустрия испытывает огромный дефицит кадров по всей цепочке. Чтобы его восполнить, нужны стандарты, общие правила, о которых не всегда знает преподаватель в вузе, потому что методические пособия и ГОСТы сильно изменились. Поэтому Минобразования говорит о консорциумах, когда вуз работает совместно с сетью индустриальных партнеров, ассоциациями, фондами. Один из таких консорциумов у нас создан в Школе дизайна НИУ ВШЭ с альянсом Beinopen.

Альянс — это структурированное сообщество бизнесов-партнеров. Партнерами наших курсов в ВШЭ являются крупные бренды (например, befree, Lamoda, Monochrome), фабрики («Мануфактура №7» и другие), универмаги (например, Poison Drop), которые обучают своим стандартам работы весь рынок, чтобы в будущее прийти всем вместе. Параллельно в нескольких регионах мы тестируем современный формат образования «диплом как стартап и вывод товаров на полку», «обучение как способ рекрутинга и устройства на работу». То есть бизнес-сообщество дает свои требования и стандарты, а вуз дает обучение и интеграцию в партнерства с участниками альянсов.

Если вы уже хотите идти с нами в будущее, подписывайтесь и следите, в колонках я раскрою все этапы реинжиниринга индустрии моды. А если вам интересно присоединиться к альянсу и поучиться с индустриальными партнерами, приходите на курсы в НИУ ВШЭ: продакт-менеджер, руководитель фабрики, ювелирный бренд.

В следующей колонке поговорим о магазине будущего и институциональной экономике, которые нужно начинать строить уже сейчас, чтобы быть конкурентоспособными.

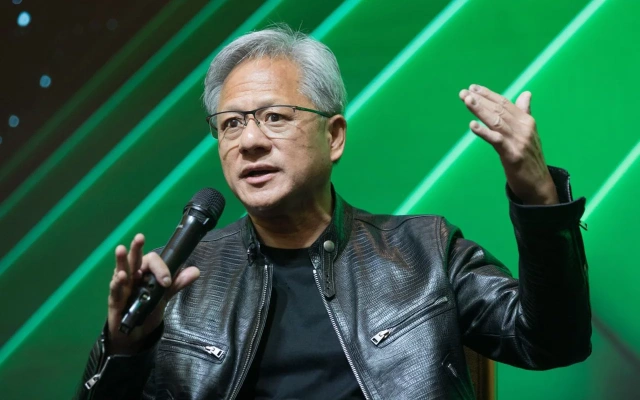

Главное фото: Carlo Allegri / Getty Images